Les Fleurs de Paris

In Paris pflanzt Masami Charlotte Lavault einen Garten mitten in der Stadt. Ganz hinten an der Friedhofsmauer von Belleville führt eine grüne Holztür in eine stille Oase voller Blumen, Sträucher und Bäume.

Der Großstadtlärm scheint weit weg. „Ich höre Vögel zwitschern und die Stimmen spielender Kinder“, beschreibt die 33-jährige Masami die vielen Stunden, die sie bei der Arbeit in ihrem großen Garten inmitten von Paris verbringt. Seit 2017 baut sie für ihre Farm „Pleinair Paris“ mehr als 250 verschiedene Blumensorten an. Gladiolen, Cosmea, Dahlien und viele mehr. „Das ist mein kleiner Bauernhof, und alles ist schön übersichtlich“, sagt sie und führt durch die Blumenreihen.

Die meiste Arbeit macht sie alleine, auf 1200 Quadratmetern. „Es ist ein wenig zu viel für eine Arbeitskraft. In der Landwirtschaft berechnet man eigentlich 1000 Quadratmeter pro Person. Aber ich mag es hier und freue mich, dass Menschen einfach so vorbeikommen und sich alles anschauen können.“ Sie bleibt vor einer beeindruckend hohen Stockrose stehen. „Das ist eine meiner Lieblingsblumen“, sagt Masami, pflückt eine Knospe und betrachtet sie begeistert. „Ihr Inneres erinnert mich an eine Schreibmaschinentastatur.“

Blumenanbau auf kleiner Fläche, regional, saisonal und ohne Pestizide ist das Thema der Anhängerin der weltweiten „Slowflower”-Bewegung. „Als ich mit meinem Blumengarten begann, musste ich mich noch ständig dafür rechtfertigen. In der Landwirtschaft wurde mehr Wert auf Lebensmittel als auf Blüten gelegt“, sagt Masami. „In den letzten drei Jahren hat sich viel verändert. Die Menschen haben mehr darüber gelesen und wissen jetzt, dass es nicht gut ist, wenn Blumen von überall in der Welt kommen.“

Die Slowflower-Bewegung

Sie spricht von den katastrophalen Auswirkungen für Mensch und Umwelt in der konventionellen Blumenzucht. Nicht nur, dass Schnittblumen aus fernen Ländern transportiert würden, auch die Folgen für die Natur vor Ort seien verheerend: von extremer Wasserknappheit durch intensive Bewässerung bis hin zu vergifteten Seen und ausgelaugten Böden durch den enormen Einsatz von Pestiziden. Dazu kommen, so die Französin, die schlechte Bezahlung und die gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen für die Einheimischen.

Masami macht es anders: Sie baut ihre Blumen im Freien an und arbeitet in Einklang und Rhythmus mit der Natur. Dabei setzt sie auf eine Methode, die sie von einer biodynamischen Farm in Okinawa in Japan mitgebracht hat, und benutzt sogenannte „effektive Mikroorganismen“, kurz EM: eine Lösung aus Wasser, Zuckermelasse und einer Bakterienmutter. „Das ist wie eine Bouillon“, sagt Masami. Die fermentierte Lösung sprüht sie regelmäßig auf die Felder, unterstützt damit die Pflanzenumgebung und stärkt so den Boden für den Umgang mit Schädlingen.

Zusätzlich sorgt Masami für die Insekten. „Da hinten habe ich Artischocken für Marienkäfer und Hummeln gepflanzt.“ Sie hält kurz inne und hebt eine Schnecke vom Boden auf. „Das ist eine Leopardennacktschnecke. Sie hilft mir hier im Garten, indem sie die Eier der anderen frisst.“ Überhaupt wimmelt es im Sommer von Bienen und Grashüpfern.

In Paris geboren und aufgewachsen, ist die heutige Gärtnerin nach dem Abitur nach Wien gegangen. „Das war im Nachhinein eine wichtige Zeit für mich. In Österreich war die Bio-Landwirtschaft viel sichtbarer und die Philosophie von Rudolf Steiner viel bekannter, zumindest damals.” Masami erinnert sich, wie sie mit Demeter-Produkten, die nach den landwirtschaftlichen Grundsätzen von Steiner hergestellt wurden, in Berührung kam, als es in Frankreich noch nicht einmal Bio-Produkte im Supermarkt gab.

Was ist das Besondere an ihrer urbanen Farm? Masami erklärt, dass ihr der große Baum in der Mitte besonders viel bedeute, auch weil er viel Schatten spendet. Und ihr das Anlegen verschiedener Zonen auf ihrem Hof ermögliche: „Ich kann Pflanzen mit unterschiedlichen Bedürfnissen ausprobieren.“ Nach welchen Kriterien wählt sie aus, was sie anpflanzt? „Ich richte mich nach dem nordeuropäischen Wetter. Im Winter kann es hier minus 10 Grad geben, dafür im Hochsommer 43 Grad im Schatten. Meine Pflanzen müssen das aushalten können“, sagt Masami.

Farben und Düfte

„Das erste Kriterium ist also, ob die Blumen hier überleben können oder nicht. Das zweite Kriterium ist dann, ob die Blumen nach der Ernte überleben. Bei den Kunden müssen sie noch etwa eine Woche lang schön aussehen.“ Erst dann kommt ihr eigener Geschmack ins Spiel, ihre Vorliebe für Farben und Düfte. Immer wieder pflückt sie Essbares von den Sträuchern, hier eine Brombeere, dort eine Tomate.

Ursprünglich hat Masami Industriedesign studiert. Nach Studien an der Universität für angewandte Kunst in Wien und dem Central Saint Martins in London standen ihr alle Türen offen. Doch sie hatte Bedenken: „Ich wurde bei meiner Arbeit das Gefühl nicht los, bei diesem ganzen verrückten Konsumverhalten mitzumachen. Wir kaufen ständig Dinge, die wir nicht wirklich brauchen.“ Auch London als Wohnort löste Zweifel in ihr aus. Masamis Schlüsselmoment kam, als sie in nur einer einzigen Stunde eine komplette Ledertasche entwerfen sollte und dabei überlegte, wie viele Rinder wohl dafür sterben müssen.

Bei den Blumen

Die nächste Station war eine biodynamische Landwirtschaft in Marokko, „Akemrane“ in Taroudant in der Souss-Massa-Region, wo sie drei Monate lang Orangen erntete. Und wieder zurück nach England, fing sie an, auf einem Biohof zu arbeiten; geplant war ihr Einsatz beim Gemüse. „Als die Besitzerin mich sah, war sie enttäuscht, weil ich nicht groß bin und auch keine beeindruckenden Muskeln hatte. Also schickte sie mich zu den Blumen. Im Nachhinein bin ich ihr sehr dankbar.“

Weitere Stationen waren Japan und die USA, und schließlich weiß sie, dass sie in ihrer Heimatstadt Paris Blumen anbauen will. Sie bewirbt sich immer wieder bei der Stadt Paris um ein geeignetes Grundstück, und eines Tages gewinnt sie die Ausschreibung von „Parisculteurs“ für die Brachfläche hinter dem Friedhof von Belleville, die direkt neben einem Wasserreservoir liegt. Inzwischen baut Masami zusätzlich Blumen auch auf dem Hof „Une Ferme du Perche“ in der Normandie an, wo sie unter der Woche arbeitet. Die Wochenenden gehören dem Garten in Paris.

Bei allem, was die Französin in die Hand nimmt, sind ihre asiatischen Wurzeln unverkennbar. „Masami“ ist Japanisch und bedeutet Schönheit. Das passt zu den Workshops in Ikebana, der japanischen Kunst des Blumenarrangierens, die sie veranstaltet. Bei dieser Technik ist weniger mehr: „Man sagt, der Wind muss durch die Zweige strömen können.“ Keine bauschigen Sträuße zeigt sie also, sondern einzelne Blütenzweige, die in ihrer natürlichen Schönheit zur Geltung kommen. „Wenn man schließlich einen einzelnen Stiel arrangieren kann, dann ist man wirklich talentiert.“

Ein Blick fürs Wesentliche

Der Blick fürs Wesentliche ist es, der Masamis Arbeit mit ihren Blumen so besonders macht. Sie hat von Anfang an Kunden, obwohl sie keinerlei Marketing betreibt außer einem Instagram-Kanal, auf dem sie Einblicke in ihre Arbeit gibt. Sie verkauft vor Ort, arbeitet mit Firmen zusammen und nimmt Bestellungen für Events wie etwa Hochzeiten entgegen.

Seit zehn Jahren baut sie Blumen an. „Ich liebe meine Arbeit immer noch sehr, und doch plagt mich gerade wieder eine Sinnkrise“, so Masami. „Die ökologische Landwirtschaft wird jetzt dermaßen gelobt, und viele Menschen träumen von einem Selbstversorgerleben. Dass man mehr oder weniger allein in der Natur leben kann, sehr einfach, aber trotzdem mit gutem Essen und allem. Doch das ist eine Illusion.“ Sie erzählt, wie sie seit Jahren jeden Tag in der Natur arbeitet – und wie schwierig das ist. Obwohl sie in der Normandie komfortable Wasserpumpen hat und Strom. „Wer will so leben?“ Oft schreiben Leute an Masami, dass sie liebend gerne genau das Gleiche machen wollen wie sie.

Selbstversorgerleben

Seit Beginn der Pandemie wollen offenbar viele ihren Schreibtischjob gegen eine Arbeit in der freien Natur und an der frischen Luft eintauschen. „Ich muss ihnen dann realistisch antworten: Es ist eine schöne, aber wahnsinnig anstrengende Arbeit.‘“ Denn so eine Blumenfarm nach ökologischen Grundsätzen sei gut für die Umwelt, aber nicht nachhaltig für die Menschen, die sie betreiben: „Wir als Gesellschaft haben zugelassen, dass die Landwirtschaft völlig fiktiv wird. Sie wird extrem subventioniert, doch das Geld fließt nur in die konventionellen Betriebe, die Pestizide einsetzen.“

Vom Samen bis zur Blüte

Außerdem denken die meisten Menschen, man könne die Regeln des konventionellen einfach auf den ökologischen Blumenanbau in kleinem Maßstab übertragen: „Das funktioniert nicht, es ist ganz anders. Ich habe keine Massen von Blumen, sie sind nicht das ganze Jahr über verfügbar, und ich kann nicht morgen 3000 Pflanzen liefern. In der Stadt sind wir es gewohnt, dass alles ziemlich schnell geht. Im ökologischen Landbau geht das nicht. Man muss warten, manchmal funktioniert auch etwas nicht. Aber es ist wichtig, diese beiden Welten zusammenzubringen.“ Das ist die Schwierigkeit für eine Bäuerin in der Stadt. „Die Zeiten in der Landwirtschaft sind sehr langsam. Vom Samen bis zur Blüte dauert es oft neun Monate.“

Großstadttrubel

Der Lastwagen mit den Blumen aus der Normandie ist da. Masami hat für den Verkauf zwei MitarbeiterInnen, sorgfältig werden die Blumen ausgepackt und begutachtet. Am Himmel ziehen Wolken auf. Masami macht sich Sorgen, denn heute soll es noch gewittern: „Wir haben seit Donnerstag ab 6 Uhr morgens Blumen geerntet, zwei Tage lang.“ Der Samstag ist der entscheidende Tag für den Verkauf. Kurz vor Eröffnung des Marktes stehen die Blumen schön angerichtet in Zinkeimern, das Bündel zu 8,50 Euro. Am Ende haben sie Glück: Das Gewitter blieb aus.

Zurück im Pariser Großstadttrubel, fragt auf dem Bahnsteig der Metro jemand, ob die Blumen aus Masamis urbanem Garten echt seien. Es ist die Sorte mit dem Namen „Cosmea Cupcake“, deren Blütenform an Ballettröcke erinnert. Immer wieder freuen sich Menschen bei ihrem Anblick. Dann hat Masami also recht mit ihrer Bemerkung, Blüten seien das Lächeln der Pflanzen und dafür entstanden, um mit anderen zu kommunizieren.

Text & Foto Jessica Jungbauer

Dieser Beitrag ist erschienen in Werde 01/2022

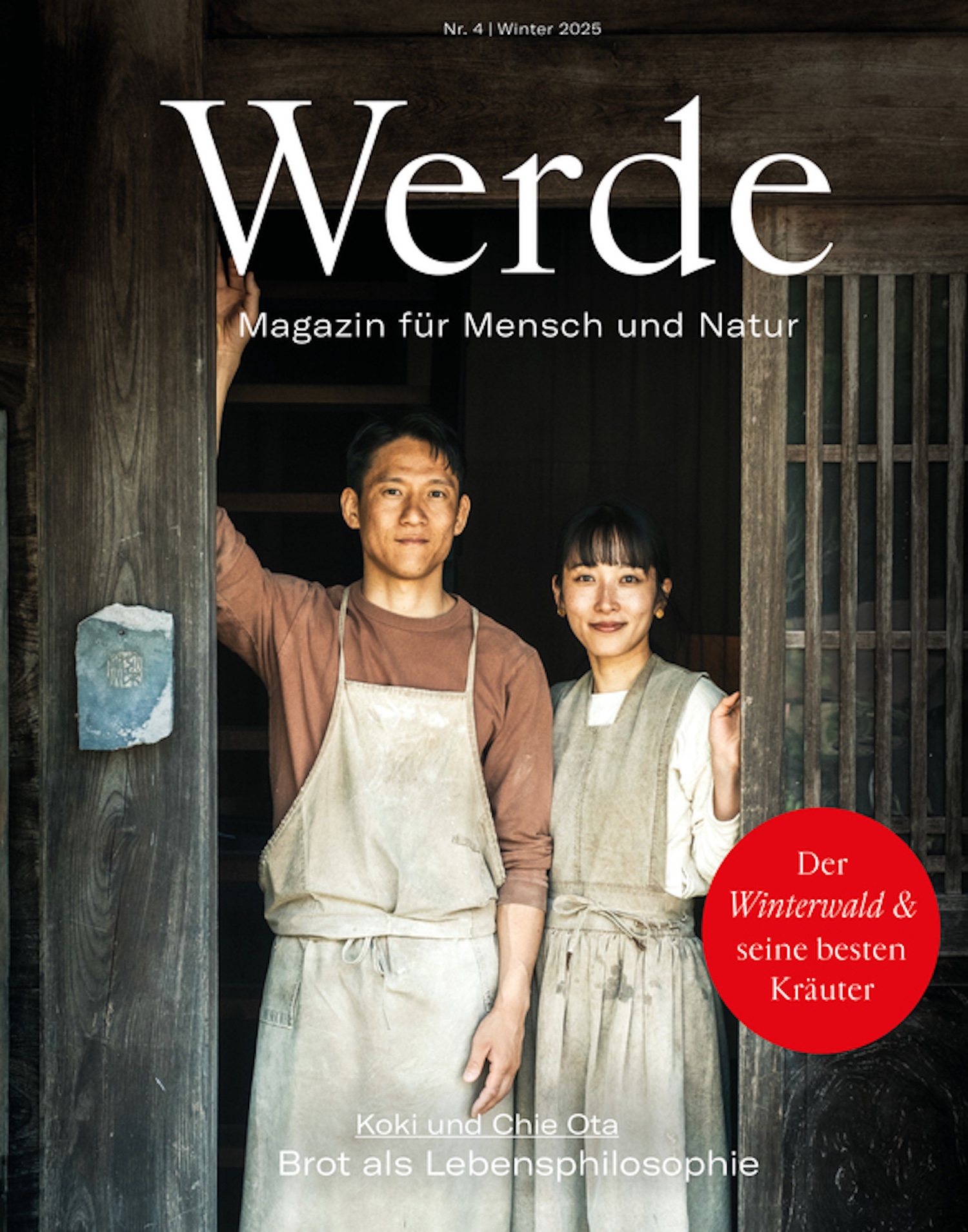

Die aktuelle Ausgabe nimmt uns mit auf Wege in die Natur, die vom Wald und Holz geprägt sind.

So begleiten wir Bootsbauer Philipp Schwitalla, der mit viele Liebe zum Detail Holzschiffe baut. In den Wäldern der Karpaten treffen wir auf Wisente, deren Auswilderung eine Initiative ermöglicht, die wir in dieser Ausgabe vorstellen.

Kräuterexpertin Dajana Krüger zeigt, warum unsere heimischen Nadelwälder wahre Schatzkammern für Heilpflanzen und winterliche Rezepte sind.

Plus: Exklusive Interviews, Rezepte und spannende Reportagen über traditionelle Handwerkskunst wie die japanische Kunst des Kintsugi – die uns zeigt, wie Zerbrochenes zu etwas Neuem und Schönem wird.

Weitere Artikel

- Stories

- Mensch & Gesellschaft

- Mensch & Gesellschaft

- Mensch & Gesellschaft

- Beitrag, Stories

- Mensch & Gesellschaft